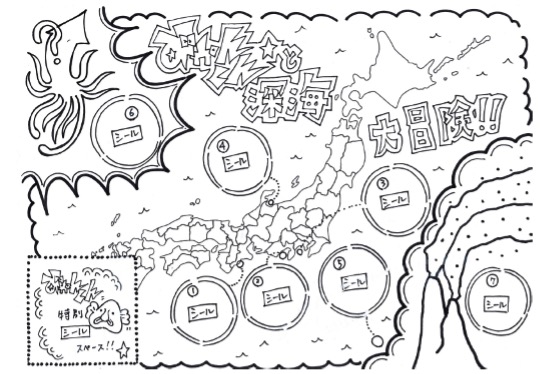

<海産物の恵み豊かな日本海に、不思議な深海ゾーンあり!>

能登半島に囲まれた富山湾は、駿河湾、相模湾に続いて3番目に深い1,200mもの水深を誇ります。

大陸棚は1~3kmしかなく、海岸から10kmも離れると急激に深くなるのが特徴で、海面が深い藍色(あいいろ)に見えるので、「藍甕(あいがめ)」と表現されることもあります。天然の生簀と呼ばれる海産物豊かな富山県の海、富山湾を深く潜っていきましょう!

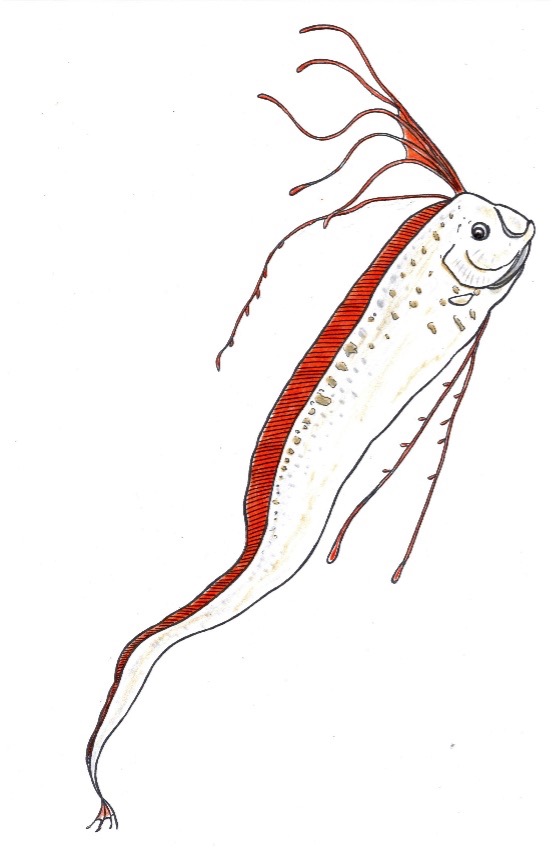

探査艇の明かりの先に、なにか美しく赤い髪のようなものがなびいています。

その正体を解析してみましょう。